2学期早々に学校に行けなくなる子へ 元校長が贈る「勇気づけのボイスシャワー」

皆さん、こんにちは。ときどき校長です。

長かった夏休みが終わり、子どもたちの元気な声が学校に戻ってきました。しかし、この時期になると、私は胸が締め付けられるような、特別な想いにかられます。

幸いなことに、私自身は不登校の子どもを担任したことは、ほとんどないのですが、教頭や校長として、多くの教え子を見てきた経験から、この2学期早々に、登校が難しくなってしまう子どもが増える現実を知っているからです。

今回は、長年、学校の最前線で子どもたちと向き合ってきた私の経験と、データから見えてきた事実を、皆さんと分かち合いたいと思います。

データが示す、子どもたちの心の叫び

文部科学省が発表した令和5年度の調査結果によると、小・中学校の不登校児童生徒数は34万6,482人と、過去最多を更新しました。これは、数字の裏に、それだけの数の「学校に行けない」と苦しんでいる子どもたちがいるという紛れもない事実です。

そして、不登校の主な理由として「無気力・不安」が最も多くなっています。

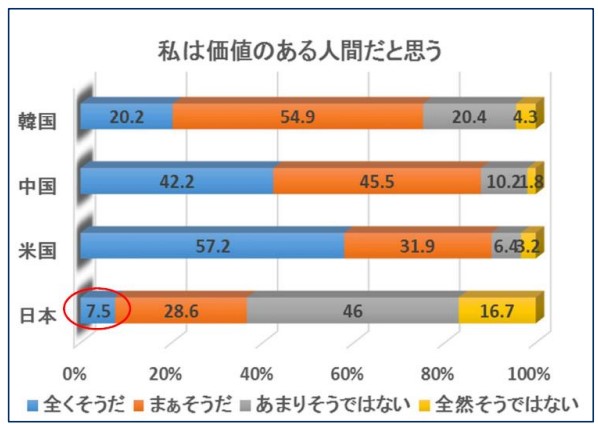

また、「高校生の心と体の健康に関する意識調査」の結果を見て、愕然としたことがあります。それは、「自分は価値のある人間だと思う」と答えた日本の高校生の割合が、他国と比較して非常に低いというものでした。

このデータは、子どもたちが心の奥底で「自分には価値がないのではないか」という不安を抱えていることの証しであり、自己肯定感の低さを表しています。

ロサンゼルス補習授業校で、出会った子どもたちは、日本人にルーツを持つ子どもたちでありながらも、とても積極的で、自信を持って自分の考えを表現する子どもたちが圧倒的に多かったことも記憶に新しいところです。

だからこそ、私は確信しています。

今こそ子どもたちに必要なのは、「勇気づけのボイスシャワー」なのです。

元校長が語る、「心の栄養」の与え方

子どもに安心感と自信を与えるにはどうすればいいか。京都で紅葉の有名な永観堂の元住職(中西氏)が教えてくださった「まゆみの法則」を紹介します。

- 待つ:すぐに結果を求めず、子どものペースを信じて「待って」あげること。

- 許す:完璧でなくてもいいと「許し」、失敗を恐れない心を育むこと。

- 認める:どんな子どもであっても、ありのままの存在を「認めて」あげること。

「まゆみの法則」のそれぞれの言葉は、単なる子育てのヒントではありません。

これらは、親が子どもに送る「勇気づけのボイスシャワー」であり、子どもが「自分はここにいてもいいんだ」という共同体感覚を持つために不可欠なものです。

アドラー心理学では、人間の行動は、過去の経験ではなく「目的」のために行われると考えます。子どもが登校できないとき、それは「学校に行かない」という問題行動ではなく、心の奥底で「不安から逃れたい」「認めてほしい」という切実な目的があるのかもしれません。

だからこそ、親が「どうして学校に行かないの?」と問い詰めるのではなく、「どんなあなたでも、私たちはあなたの味方だよ」という無条件の愛情を伝えることが、子どもに再び踏み出す勇気を与えるのです。

心からあなたに伝えたいメッセージ

不登校は、決して親のせいでも、子どものせいでもありません。それは、子どもが発する「心のSOS」です。

最も大切なのは、親が一人で悩みを抱え込まず、子どもと一緒にそのSOSに向き合うことです。そして、何よりも子ども自身が、「自分に勇気を与えてくれる人がいる」と心から感じられること。

もし、ご自身でどうすれば良いか分からなくなってしまったら、一人で抱え込まず、専門家の力を借りることも大切です。

- 学校や各自治体の教育相談窓口

- スクールカウンセラー

- トーキョーコーヒーに代表される民間の相談施設

など、頼れる場所はたくさんあります。心を開いて相談すれば、必ず力になってくれる人がいます。もちろん私でよろしければ、お話を聞かせていただきます。

私は、どんな状況にあっても、子どもたちの未来は必ず明るいと信じています。このブログが、あなたとお子さんの心を照らす、ささやかな光となることを願っています。