「私の仕事の一つは、自分が学んできたこと、体験や知見、指導や論理を学生に、時には児童や生徒に「伝える」ことである。しかし、最近、「伝えよう」と努力することと、実際に「伝わる」こととのズレを感じるようになった。それは、新型コロナウイルス感染症対策として遠隔授業が始まり、私と学生の間に「機械」や「電波」が介在するようになったからである。このような状況の中で「伝える」だけでなくきちんと「伝わる」よう真摯に努力をしていくことが、教育者の役目の一つであると考えている。」

白鷗大学の結城教授のコラムを読み、私自身の教師としてのあり方を改めて深く考えさせられたことがあります。

今日は、このことを一緒に考えてみたいと思います。

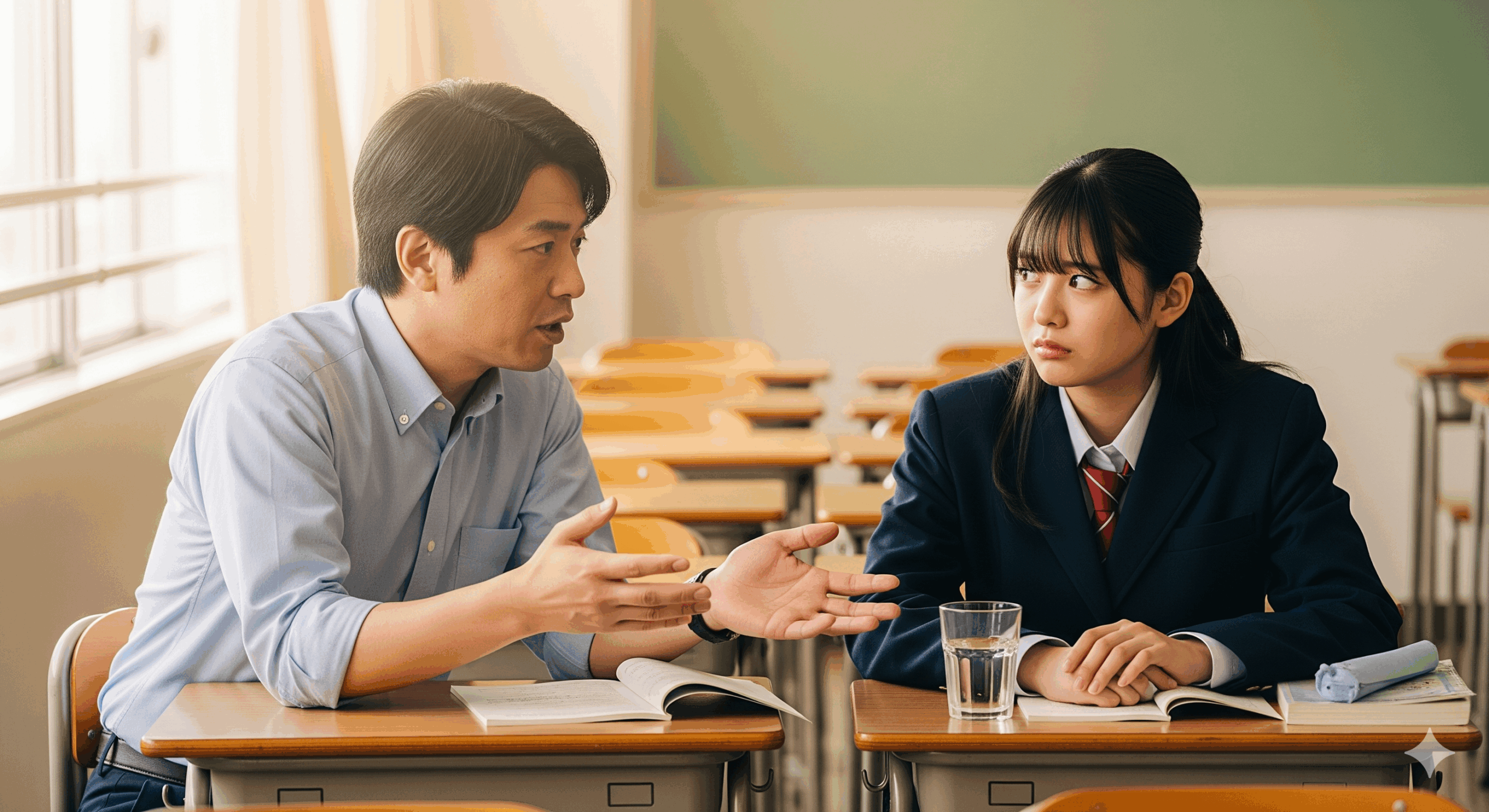

長年、教壇に立ち、日々生徒や保護者、同僚と向き合う中で、皆さんも「伝える」ことと「伝わる」ことの間にズレを感じたことはありませんか?

- 「良かれと思って言ったこと」なのに、なぜか相手の表情が曇ってしまう。

- 「そんなつもりで言ったわけではない」のに、どうも誤解されてしまう。

- 子どもに指導したことが、誤って保護者に伝わってしまい苦情を言われた。

実は、このような「すれ違い」は、教員という仕事に限らず、日常生活、誰でも、誰とでもよく起こることです。

「どう伝えたか」よりも「どう伝わったか」

この原因を自己分析してみると、私の場合はどうも「言葉足らず」や「わかってくれている」という思い込みによるものが大半のように思います。

例えば、授業でその時間のやるべきことを最初に指示して、「分かりましたか?」「ハイ!」と確認したつもりなのに、全然理解していなくて、間違った学習や作業をしていたり、「先生、これは〇〇ですか?」「だから、最初に言ったでしょ。」といったやり取りが起こったりということがあります。

「どう伝えたか」ということよりも、「どう伝わったか」ということを真剣に考えること。これこそが、より良い教育を実現するために不可欠な視点です。

「伝わる」を科学する:コミュニケーション技術の基本

私たちのコミュニケーションは、単純な情報伝達ではありません。心理学や社会学の分野では、この「伝わる」過程を研究し、様々なモデルが提唱されています。

例えば、コミュニケーションにおける「ノイズ(雑音)」という概念があります。これは、送り手の意図と受け手が受け取る内容の間に生じる「ズレ」のこと。私たちの思い込みや、言葉の選び方、その日の気分まで、あらゆるものがノイズになり得ます。

教師という仕事は、このノイズをいかに減らすか、という挑戦の連続です。

教師のための「伝わる」コミュニケーション術

では、このノイズを減らし、「伝わる」力を高めるためには、どうすればいいのでしょうか。具体的な技術を3つの習慣としてご紹介します。

1. できるだけ言葉を精選して、しゃべりすぎないこと。

ついついあれもこれもと気になって、どうしても教師というのは言葉が多くなる傾向があります。しかし、言葉が多すぎると何が大切で何がそうでないのかがわかりにくくなります。身振り手振りが多すぎるのも同じです。

ここぞという時に、声のトーンを上げたり身振りをつけたりするようなメリハリは大切です。

2.相手の背景に思いを馳せる「共感」の習慣

言葉を発する前に、相手の状況や気持ちを想像してみましょう。生徒は今、何を求めているのか?保護者はどんな不安を抱えているのか?相手の心に寄り添うことで、より響く言葉を選ぶことができます。

共感力は、心理学では「相手の視点に立つ能力」として重要視されています。相手がどのような情報を求めているか、どんな言葉なら安心して受け取れるかを想像することで、より「伝わる」コミュニケーションが実現します。

3. 「わかってくれている」という思い込みを捨てる「確認」の習慣

特に、毎日顔を合わせる生徒や同僚、家族に対して、この思い込みは起こりがちです。大切なことを伝える際は、「なぜなら〜だから」と理由を添えたり、「何か質問はありますか?」と確認したりする習慣をつけましょう。

これは、「フィードバックのループ」を作ることで、ノイズが少ない状態を保つ技術です。「伝えた」後に「伝わっているか?」を確認する一言を添えるだけで、誤解やすれ違いを大きく減らすことができます。(ただ、子どもたちの「ハイ!わかりました。」の言葉に安心しすぎないこと。

4. 言葉だけでなく、非言語コミュニケーションを意識する「表現」の習慣

表情、声のトーン、身振り手振りも大切なメッセージです。心理学者のアルバート・メラビアンが提唱した「メラビアンの法則」は、人が受け取る情報の大部分は、言葉以外の要素であると示唆しています。

- 表情: 笑顔や真剣な表情が、言葉の意図を正確に伝えます。

- 声のトーン: 穏やかな声は安心感を、はっきりした声は重要性を伝えます。

- 姿勢: 相手に開いた姿勢は、心を開いて話していることを示します。

小さな意識が、大きな変化を生む

「言葉足らず」や「すれ違い」は、誰にでも起こります。しかし、その原因に気づき、改善しようと意識するだけで、コミュニケーションは確実に良い方向へと向かいます。

私自身、このコラムを読んで、もう一度自分自身を振り返ってみようと思えました。

このブログが、教師という素晴らしい仕事に日々向き合う皆様にとって、生徒や保護者、そして自分自身との「伝わる」コミュニケーションを見つめ直す、ささやかなきっかけとなれば幸いです。

コメント